Identificar uma notícia falsa ou ajudar no combate à desinformação é uma questão de letramento digital. Já pensou sobre isso?

“A educação midiática joga um papel central na defesa e importância da democracia, no Brasil e no mundo todo, como também na valorização e construção da ideia de cidadania”. Assim enxerga o jornalista Laércio Portela em relação ao letramento digital, conceito que inclui competências essenciais para que nós possamos consumir, produzir e, principalmente interpretar, com criticidade, os conteúdos digitais, isto é, tudo aquilo que acessamos na internet.

Está longe de ser inédita a pertinência desse conceito, visto que os perigos da desinformação e da manipulação sempre assolaram as sociedades, mas é inegável que, com a globalização e sua instantaneidade, chegamos a uma vulnerabilidade informacional que dificilmente se compara à de outros momentos. Os computadores domésticos permitem rotinas de trabalho mais flexíveis e novas formas de lazer, mas será mesmo que essa facilitação tecnológica foi pensada nas possibilidades também nocivas?

Falar em povos e lugares que reconhecem a leitura crítica das mídias e a incluem expressivamente na educação escolar desde etapas iniciais, é ainda falar em exceções. “É muito importante que as pessoas possam ter essa educação midiática para entender como esses conteúdos são produzidos. Que nível de apuração e ética aconteceu ali? As fontes que geraram aquelas informações são legítimas e sérias? Quem produziu o conteúdo, de que veículo de comunicação, entidade da sociedade civil, ou do governo?”, pontua Portela.

Antes das “fake news”

Independentemente dos artifícios de cada época, a manutenção do poder, ilustrada historicamente pelas disputas políticas, sempre encontra força na percepção popular que é influenciada. O último século, com os regimes totalitários na Europa e as ditaduras civis-militares na América Latina, ofereceu à modernidade o testemunho ocular do quão danosa pode ser essa manipulação.

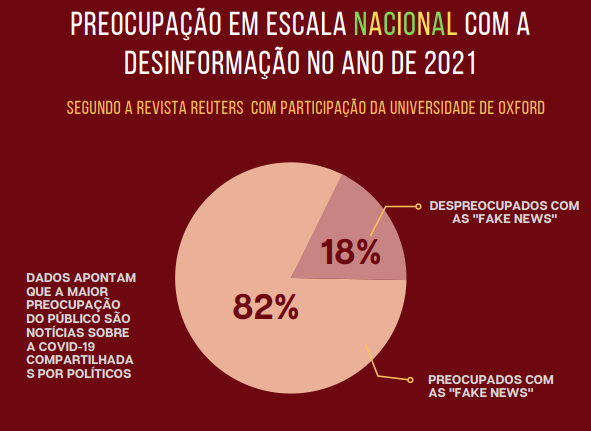

Mais recentemente, vieram outros exemplos. Assistimos ao Brexit e às eleições presidenciais de Donald Trump, nos Estados Unidos, e de Jair Bolsonaro, aqui no Brasil. Eventos políticos, esses, construídos com o disparo massivo estratégico de notícias falsas, abalando os processos democráticos. “Embora se pense que a internet democratizou a informação, a verdade é que ainda há desigualdade grande na circulação dos conteúdos. Os algoritmos organizam eles de forma que alguns players digitais possam ser mais ouvidos e influentes do que outros”, comenta o jornalista Laércio Portela.

Algoritmos, fluxo informacional, manipulação de influências. Se a maior fonte de informação de quase todos nós se encontra nos grandes grupos de tecnologia e comunicação, essas estratégias não poderiam vir de outro lugar. Afinal, concentram-se em poucas empresas os conteúdos midiáticos e os recursos de acesso: Facebook, Google, Amazon, para mencionar algumas das mais familiares. E isso não vem a baixo custo, porque, como explica Portela, “cria um desequilíbrio e uma dificuldade muito grandes, dos governos, da sociedade civil, de regular e controlar para o bem esse fluxo de informação, ou pelo menos dar transparência”.

Apropriar-se da tecnologia

O avanço tecnológico desde sempre esteve aliado à difusão dos conteúdos midiáticos: do final do século 19 em diante, a Comunicação e os formatos como o rádio e a televisão, cresceram juntos. Mas, no que diz respeito ao combate à desinformação, essa relação ganha mais profundidade e desafios. “A gente tem um processo comunicacional para além do jornalismo que avança bastante, usando as múltiplas Tecnologias de Comunicação e Informação, as TICs, e que independe do jornalismo e acontece, por exemplo, nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem”, afirma a jornalista Alice Souza.

Nesse contexto, o exercício jornalístico começa em buscar entender, se inserir, atuar com o trabalho ético e criar confiabilidade nesses espaços — algo confrontado de cara, dadas as liberdades e limitações impostas pelos mecanismos próprios de cada empresa. Essa fronteira está dentro de um uso da tecnologia que não é pautado pelo profissional da Comunicação, mas por outros atores sociais, e sob o qual ele tenta trabalhar.

Por outro lado, o jornalismo encontra grandes potencialidades nas tecnologias, com a ajuda de profissionais como programadores e cientistas de dados. São criadas ferramentas com a inteligência artificial, a partir das quais notícias de fato sérias vão ser compartilhadas, e informações circulantes vão ser checadas. “Agora, isso tudo é muito incipiente ainda, porque a gente tem uma dificuldade financeira, de pessoal, de aprendizado desse tipo de mecanismo, o que inviabiliza muitas vezes uma redação pequena, por exemplo, de construir um projeto grande que envolve muitos desenvolvedores e tecnologias robustas”, ressalta Souza, que menciona também “o fato de que a gente não tem em português muito material disponível para o processamento de linguagem natural”.

Perspectivas educacionais

A longo prazo, o letramento digital se firma como a medida que consolida a capacidade de lidar com as vulnerabilidades digitais, da desinformação às fraudes. “O combate ganha muito com a inclusão da tecnologia e da computação na Base Nacional Comum Curricular, especialmente porque vai garantir aos jovens estarem familiarizados com as ferramentas tecnológicas e computacionais”, defende Laércio Portela.

Para o jornalista, soma-se a isso a produção de conteúdos de qualidade, dentre os quais as bases de dados, como o DATASUS e de segurança pública, com dados que podem ser organizados com mais clareza e disponibilizados ao grande público. “Nada melhor no combate às fake news do que informação de qualidade”, conclui.